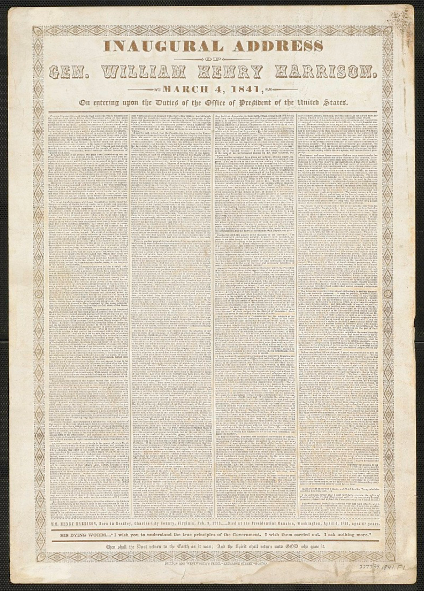

Traducción con IA al Castellano/Español – El más largo de la historia – Conoce su biografía

Llamado desde un retiro que suponía que continuaría por el resto de mi vida para ocupar el cargo de Jefe del Ejecutivo de esta gran y libre nación, me presento ante ustedes, conciudadanos, para prestar los juramentos que la Constitución prescribe, como una calificación necesaria para el desempeño de sus deberes. Y en obediencia a una costumbre tan antigua como nuestro Gobierno, y en lo que creo que son sus expectativas, procedo a presentarles un resumen de los principios que me guiarán en el cumplimiento de los deberes que se me han encomendado.

Fue un cónsul romano quien, en un período temprano de esa célebre República, hizo la observación de que existía un contraste notable en la conducta de los candidatos a cargos de poder y confianza, antes y después de obtenerlos: rara vez cumplían las promesas y compromisos hechos antes de ser elegidos. Por mucho que el mundo haya avanzado en muchos aspectos en los más de dos mil años transcurridos desde que aquel virtuoso e indignado romano hiciera esta observación, temo que un examen riguroso de los anales de algunos gobiernos electivos modernos revelaría instancias similares de confianza traicionada.

Aunque el mandato del pueblo ha sido proclamado, declarándome Magistrado Supremo de esta gloriosa Unión, sin que quede nada más por hacer de su parte, podría pensarse que existe un motivo para mantener la ilusión bajo la cual podrían haber actuado en relación con mis principios y opiniones; y quizás haya en esta asamblea algunos que hayan venido aquí preparados para condenar lo que estoy a punto de pronunciar, o que, al aprobarlo, duden de la sinceridad con la que se expresan. Pero el paso de unos pocos meses confirmará o disipará sus temores.

El esbozo de los principios para gobernar y las medidas a adoptar por una Administración que aún no ha comenzado pronto serán intercambiados por hechos inmutables; y entonces, o seré exonerado por mis compatriotas, o seré clasificado entre la masa de aquellos que prometieron para engañar y halagaron con la intención de traicionar.

Por fuerte que sea mi propósito actual de cumplir con las expectativas de un pueblo magnánimo y confiado, conozco demasiado bien las debilidades de la naturaleza humana y las peligrosas tentaciones del poder para no prever los riesgos que conlleva la inmensidad del cargo que el pueblo ha tenido a bien confiarme. Por ello, mi principal confianza no debe estar en mí mismo, sino en la ayuda de ese Poder Supremo que tantas veces me ha protegido y que me ha permitido enfrentar con éxito otras responsabilidades menos importantes, pero también de gran relevancia para mi país.

El fundamento principal de nuestra Constitución es que el poder emana del pueblo, y ese poder puede ser modificado, cambiado o anulado en cualquier momento. Por lo tanto, no puede ser asignado a ninguna de las grandes divisiones de gobierno, sino únicamente a la Democracia. Si esta es su teoría, aquellos llamados a administrarla deben reconocer, como principio rector, el deber de formular sus medidas de manera que produzcan el mayor bien para la mayor cantidad de personas.

Sin embargo, con estas amplias afirmaciones, si queremos imponer la soberanía reconocida en la mayoría de nuestro pueblo sobre el poder que reclaman otras soberanías, incluso aquellas consideradas puramente democráticas, debemos examinar los límites esenciales. Otros gobiernos reclaman todo el poder y no tienen más límites que su propia voluntad. En cambio, la mayoría de nuestros ciudadanos posee una soberanía que se extiende exactamente hasta el punto que le ha sido concedido por la Carta Magna del país y el Pacto Nacional, sin excederlo en lo más mínimo.

No queremos un gobierno de derecho divino que haga distinciones entre los hombres, sino uno en el que todos sean iguales y donde el único derecho legítimo de gobernar surja de la expresión del poder emanado del pueblo.

La Constitución de los Estados Unidos es el instrumento que contiene esa concesión de poder a los servidores designados para administrar el gobierno. Si la examinamos, encontraremos declaraciones claras de poderes otorgados y poderes retenidos. Los primeros pueden dividirse en aquellos que la mayoría tenía el derecho de conceder y decidió confiar a sus agentes, y en aquellos que nunca pudieron otorgar porque no les pertenecían en sí mismos. En otras palabras, hay ciertos derechos que cada ciudadano estadounidense posee individualmente y que nunca ha renunciado. Algunos de ellos, de hecho, son inalienables, en palabras de nuestro propio código de soberanía.

El privilegio más alto de un ciudadano romano era usar su condición como escudo ante la autoridad de un tirano menor. En contraste, el orgulloso demócrata de Atenas podía consolarse a sí mismo al recibir una sentencia de muerte, por una supuesta violación de una fe establecida, cuya naturaleza nadie comprendía y que, en su tiempo, podía convertirse en motivo de burla o incluso en destierro de su hogar, su familia y su país, ya fuera con o sin una acusación legítima. Así, en una ciudad de tiranía, el castigo no solo se aplicaba al infractor, sino a sus conciudadanos que presenciaban la injusticia.

Muy diferente es el poder de nuestro soberano pueblo. Ningún gobierno puede interferir con la fe del individuo, prescribir formas de culto, imponer observancia religiosa o castigar sin una justa investigación conforme a las normas establecidas por la propia Constitución.

Estos privilegios, y aquellos que apenas son menos importantes, como el derecho de expresión del pensamiento y la opinión, ya sea en forma oral o escrita, no pueden ser restringidos por ninguna autoridad. La participación en los asuntos del país es, además, una facultad que el pueblo estadounidense ha ejercido en todas las edades desde la formación de su gobierno.

El ciudadano estadounidense no recibe su autoridad de ningún poder concedido por sus semejantes. Se proclama hijo de la naturaleza, hombre libre, moldeado por el mismo Creador que hizo al resto de sus semejantes, y, por lo tanto, con derecho a una plena participación en las bendiciones del cielo y de la tierra.

A pesar de la soberanía limitada que posee el pueblo de los Estados Unidos y la concesión restringida de poder al Gobierno que han aceptado, se le ha dado suficiente autoridad para lograr los objetivos para los cuales fue creado. Ha demostrado ser poderoso en la guerra, eficaz en la administración de justicia, capaz de mantener la tranquilidad doméstica y de garantizar la seguridad personal de cada ciudadano.

Como era de esperarse, sin embargo, debido a los defectos del lenguaje y a la naturaleza necesariamente sentenciosa en la que está redactada la Constitución, ha habido disputas sobre la cantidad de poder que realmente se otorgó o se pretendía otorgar. Esto se da particularmente en lo relacionado con la parte del documento que trata sobre la rama legislativa. Y no solo en cuanto al ejercicio de poderes concedidos bajo una cláusula general—que otorga a dicho cuerpo la autoridad para aprobar todas las leyes necesarias para hacer efectivas las facultades específicas—sino también en cuanto a la interpretación de esta última.

Es, sin embargo, alentador reflexionar sobre el hecho de que la mayoría de los casos en los que se ha alegado una desviación de la letra o del espíritu de la Constitución finalmente han recibido la aprobación de la mayoría del pueblo. Además, el hecho de que muchos de nuestros estadistas—los más distinguidos por su talento y patriotismo—han estado, en algún momento de su carrera política, en ambos lados de cada una de las cuestiones más disputadas, nos lleva a inferir que los errores, si los hubo, se debieron más a la dificultad intrínseca de interpretar las intenciones de los redactores de la Constitución que a la influencia de motivos siniestros o antipatrióticos.

Sin embargo, el peligro para nuestras instituciones no parece estar en la usurpación de poder por parte del Gobierno, sino en la acumulación de poderes en un solo Departamento de aquellos que han sido asignados a otros. Aunque los poderes concedidos han sido limitados, todavía se ha concedido suficiente autoridad como para constituir un despotismo, si estuvieran concentrados en uno solo de los departamentos. Este peligro se intensifica aún más, pues ha sido una constante observación que los hombres son menos celosos de la invasión de un departamento sobre otro que de la usurpación de sus propios derechos.

Cuando la Constitución de los Estados Unidos fue presentada por primera vez por la Convención que la redactó, muchos de los republicanos más estrictos de la época estaban alarmados por la cantidad de poder otorgado al Gobierno Federal, y más aún por aquel asignado a la rama ejecutiva. Consideraban que ciertas disposiciones no estaban en armonía con los principios de una Democracia o República representativa simple.

Dado que el poder tiende a incrementarse a sí mismo, especialmente cuando se ejerce en manos de un solo individuo, se hicieron predicciones de que, en un futuro lejano, el Gobierno se convertiría en una monarquía virtual. No puedo afirmar que los temores de estos patriotas no se hayan materializado en alguna medida.

Pero, como sinceramente creo que la tendencia de los hombres en el poder ha sido siempre en esa dirección, me parece que es estrictamente adecuado que tomemos precauciones para frenar ese avance si realmente existe, y restaurar al Gobierno su estado prístino de salud y vigor, en la medida en que pueda lograrse mediante un ejercicio legítimo del poder que el pueblo me ha confiado.

Procedo a exponer de la manera más resumida posible mi opinión sobre las fuentes de los males de los que se ha quejado tan extensamente y sobre los correctivos que se pueden aplicar. Algunos de estos males, sin duda, se encuentran en los defectos de la Constitución; otros, en mi opinión, son atribuibles a una mala interpretación de algunas de sus disposiciones. Entre los primeros se encuentra la elegibilidad de un mismo individuo para un segundo mandato en la Presidencia. La mente sagaz de Jefferson vio y lamentó este error desde temprano, y se han hecho intentos, hasta ahora sin éxito, de aplicar el poder de enmienda de los Estados para corregirlo. Sin embargo, dado que un modo de corrección está en manos de cada presidente, y por ende en las mías, sería inútil, y quizás inapropiado, enumerar los males que, según la opinión de muchos de nuestros conciudadanos, este error de los sabios que redactaron la Constitución ha podido causar y los amargos frutos que aún recogeremos si continúa deformando nuestro sistema.

Cabe señalar, sin embargo, como observación general, que las repúblicas no pueden cometer un error mayor que adoptar o mantener cualquier característica en sus sistemas de gobierno que pueda fomentar o aumentar el amor por el poder en el corazón de aquellos a quienes la necesidad obliga a encomendar la gestión de sus asuntos; y, sin duda, nada es más probable que produzca ese estado mental que la prolongada permanencia en un cargo de alta responsabilidad. Nada puede ser más corruptor, nada más destructivo de todos esos nobles sentimientos que caracterizan a un patriota republicano devoto. Cuando esta pasión corruptora se apodera de la mente humana, como el amor al oro, se vuelve insaciable. Es el gusano que nunca muere en su pecho, crece con su crecimiento y se fortalece con los años decrecientes de su víctima.

Si esto es cierto, es propio de la sabiduría de una república limitar el tiempo de servicio de aquel a quien ha confiado la gestión de sus relaciones exteriores, la ejecución de sus leyes y el mando de sus ejércitos y armadas, a un período tan breve como para impedir que olvide que es el agente responsable, no el principal; el sirviente, no el amo. Hasta que se logre una enmienda de la Constitución, la opinión pública puede asegurar el objetivo deseado. Yo contribuyo a ello renovando la promesa ya hecha de que bajo ninguna circunstancia aceptaré un segundo mandato.

Pero si existe peligro para la libertad pública debido a los defectos reconocidos de la Constitución en cuanto a la falta de límite a la continuidad del poder Ejecutivo en las mismas manos, temo que no haya mucho menos peligro por una mala interpretación de ese instrumento en lo que respecta a los poderes realmente otorgados. No puedo concebir que una interpretación justa de alguna de sus disposiciones permita considerar al Presidente como parte del poder legislativo. No se puede argumentar a partir del poder de recomendar, ya que, aunque se le impone como un deber, es un privilegio que comparte con cualquier otro ciudadano; y aunque puede haber más confianza en la conveniencia de las medidas recomendadas en un caso que en el otro, en cuanto a la obligación de la decisión final, no hay diferencia.

En el lenguaje de la Constitución, «todos los poderes legislativos» que otorga «están conferidos al Congreso de los Estados Unidos». Sería un absurdo decir que alguna porción de estos no está incluida en el todo.

Se podría argumentar que la Constitución ha otorgado al Ejecutivo el poder de anular los actos del cuerpo legislativo al negarles su consentimiento. De manera similar, un poder equivalente ha sido otorgado al poder judicial, y sin embargo, el poder judicial no forma parte del Legislativo. Es cierto que hay una diferencia: el Ejecutivo puede vetar los actos del Legislativo por razones distintas a su falta de conformidad con la Constitución, mientras que el poder judicial solo puede declarar nulas aquellas leyes que la violen. Pero la decisión del poder judicial es definitiva en tales casos, mientras que el veto del Ejecutivo puede ser anulado por un voto de dos tercios de ambas Cámaras del Congreso.

El veto del Ejecutivo, en manos de un solo individuo, puede parecer una incongruencia en nuestro sistema. Sin embargo, al igual que otras disposiciones similares, parece ser altamente conveniente, y si se usa con moderación y con el espíritu con el que fue concebido, puede resultar en un gran beneficio y convertirse en una de las mejores salvaguardas para la Unión.

En la época de la formación de la Constitución, este principio no parecía gozar de mucho favor en los gobiernos estatales, ya que solo existía en dos de ellos, y en uno había un Ejecutivo plural. Si buscamos las razones que motivaron a la asamblea patriótica e ilustrada que redactó la Constitución para adoptar una disposición aparentemente tan contraria al principio democrático de que la mayoría debe gobernar, debemos rechazar la idea de que esperaban de ella algún beneficio para el curso ordinario de la legislación.

Ellos conocían demasiado bien el alto grado de inteligencia existente entre el pueblo y el carácter ilustrado de las legislaturas estatales como para no tener plena confianza en que los dos cuerpos elegidos por ellos serían dignos representantes de tales constituyentes, y, por lo tanto, que no necesitarían ayuda para concebir y elaborar las medidas que las circunstancias del país pudieran requerir.

Es absurdo suponer que se hubiera podido pensar por un momento que el Presidente, ubicado en la capital, en el centro del país, podría entender mejor las necesidades y deseos del pueblo que sus propios representantes inmediatos, quienes pasan una parte de cada año entre ellos, viviendo con ellos, trabajando con ellos y estando unidos a ellos por el triple lazo de interés, deber y afecto.

Por lo tanto, no creo que el motivo de otorgar el poder de veto al Presidente haya sido asistir o controlar al Congreso en su legislación ordinaria. Este argumento se refuerza al considerar que los primeros seis Presidentes nunca utilizaron el veto con ese propósito, y dos de ellos fueron miembros de la Convención, uno presidiendo sus deliberaciones y el otro desempeñando un papel crucial en sus trabajos.

Hay otra razón para la adopción del principio de veto, que probablemente tuvo más influencia en recomendarlo a la Convención que cualquier otra. Me refiero a la seguridad que ofrece para una acción justa y equitativa del Poder Legislativo en todas las partes de la Unión. No pudo haber pasado desapercibido para la Convención que en un país tan extenso, que abarca una gran variedad de suelos y climas y, en consecuencia, de productos, y que, por las mismas causas, siempre mostraría una gran diferencia en la cantidad de población de sus diversas secciones, requiriendo una gran diversidad en los empleos de su gente, la legislación de la mayoría no siempre podría considerar justamente los derechos e intereses de la minoría. Además, podrían aprobarse actos de esta naturaleza bajo una concesión expresa en las palabras de la Constitución, y por lo tanto fuera de la competencia del poder judicial para declararlos nulos. Aunque pudieran suponer, basándose en experiencias pasadas, que los miembros del Congreso serían ilustrados y patrióticos y que compartirían en gran medida los sentimientos liberales del pueblo, era imposible esperar que cuerpos así constituidos no fueran a veces controlados por intereses locales y sentimientos seccionales. Por lo tanto, era adecuado prever algún árbitro de cuya posición y modo de nombramiento se pudiera esperar mayor independencia y libertad frente a tales influencias. Ese árbitro se encontró en el departamento ejecutivo constituido por la Constitución.

Una persona elegida para ese alto cargo, con sus electores en todas las secciones, estados y subdivisiones de la Unión, debe considerarse obligada, por los más solemnes compromisos, a proteger y defender los derechos de todos y de cada parte, grande o pequeña, contra la injusticia y la opresión de las demás. Por lo tanto, considero el poder de veto otorgado al Ejecutivo de los Estados Unidos exclusivamente como un poder conservador, para ser utilizado solo: primero, para proteger la Constitución de violaciones; segundo, para proteger al pueblo de los efectos de una legislación precipitada cuando su voluntad probablemente no ha sido comprendida o ha sido ignorada; y, tercero, para prevenir los efectos de combinaciones que violen los derechos de las minorías.

En relación con el segundo de estos objetivos, puedo observar que considero que es derecho y privilegio del pueblo decidir sobre los puntos disputados de la Constitución que surgen de la concesión general de poder al Congreso para llevar a cabo los poderes expresamente otorgados; y creo, junto con Madison, que “reconocimientos repetidos en diversas circunstancias en actos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Gobierno, acompañados de indicios de la voluntad general de la nación”, proporcionan al Presidente suficiente autoridad para considerar tales puntos disputados como resueltos.

Han transcurrido más de cincuenta años desde la adopción de la forma actual de gobierno. Sería un objetivo altamente deseable, más allá de la mera curiosidad de los teóricos políticos, si se pudiera determinar con precisión su situación actual, hacer un informe justo de las operaciones de cada uno de sus departamentos, de los poderes que cada uno reclama y ejerce, de los conflictos que han ocurrido entre ellos o entre todo el Gobierno y los de los Estados o alguno de ellos. Así podríamos comparar nuestra situación real tras cincuenta años de prueba con la que teníamos al inicio de sus operaciones y determinar si se han cumplido mejor las predicciones de los patriotas que se opusieron a su adopción o las esperanzas de sus defensores.

El gran temor de los primeros parecía ser que los poderes reservados de los Estados fueran absorbidos por el Gobierno Federal y que se estableciera un poder consolidado, dejando a los Estados solo la sombra de esa acción independiente por la cual habían luchado tan fervientemente y en cuya preservación confiaban como la última esperanza de libertad. Sin negar que el resultado que preveían con tanta aprensión está en camino de realizarse, es obvio que no vieron claramente el modo en que se lograría. El Gobierno General no ha usurpado ninguno de los derechos reservados de los Estados. En lo que respecta a cualquier conflicto abierto, las autoridades estatales han mantenido plenamente sus derechos.

Sin embargo, hay una corriente subterránea en funcionamiento que, si no se controla a tiempo, cumplirá los peores temores de nuestros patriotas antifederalistas, y no solo las autoridades estatales serán eclipsadas por el gran aumento de poder en el departamento ejecutivo del Gobierno General, sino que el carácter de ese Gobierno, si no su designación, será esencial y radicalmente cambiado.

Esta situación ha sido en parte provocada por causas inherentes a la Constitución y en parte por la tendencia invariable del poder político a incrementarse. Al convertir al Presidente en el único distribuidor de todo el patrocinio del Gobierno, los redactores de la Constitución no parecían haber anticipado lo rápido que se convertiría en un formidable instrumento para controlar las operaciones libres de los gobiernos estatales.

No es solo por la extensión de su patrocinio que el poder ejecutivo se ha vuelto peligroso, sino por el uso que se puede hacer del poder de nombramiento para controlar todos los ingresos del país. La Constitución declara que es deber del Presidente garantizar la ejecución de las leyes y lo convierte en el Comandante en Jefe de los Ejércitos y la Marina de los Estados Unidos.

No soy insensible a la gran dificultad de diseñar un plan adecuado para la custodia y desembolso de los ingresos públicos, y soy consciente de la importancia que han atribuido hombres de gran habilidad y patriotismo a la separación, como se le llama, del Tesoro de las instituciones bancarias. No se cuestiona la separación, sino la unión indebida del Tesoro con el departamento ejecutivo, lo que ha generado una alarma tan extendida.

Propongo aplicar todos los remedios que estén a mi alcance para contrarrestar este peligro para nuestras instituciones republicanas y la influencia que el Ejecutivo ha obtenido a través de los oficiales federales. Fue sin duda un gran error de los redactores de la Constitución no haber hecho que el funcionario a cargo del Departamento del Tesoro fuera completamente independiente del Ejecutivo. Al menos, debería haber sido destituible solo a solicitud de la rama popular de la Legislatura. He decidido no remover nunca a un Secretario del Tesoro sin comunicar todas las circunstancias que rodeen dicha destitución a ambas Cámaras del Congreso.

La influencia del Ejecutivo en el control de la libertad del sufragio a través de los funcionarios públicos puede ser efectivamente limitada renovando la prohibición promulgada por el Sr. Jefferson, que les prohíbe interferir en las elecciones más allá de emitir sus propios votos, y asegurando su independencia mediante la garantía de una inmunidad total al ejercer este sagrado privilegio de los hombres libres bajo los dictados de sus propios juicios imparciales. Nunca, con mi consentimiento, un funcionario del pueblo, remunerado por sus servicios con dinero público, se convertirá en un instrumento dócil de la voluntad Ejecutiva.

No hay ningún recurso en manos del Ejecutivo que pueda utilizarse con mayor eficacia para fines impíos que el control de la prensa pública. La máxima que nuestros antepasados heredaron de la madre patria, de que «la libertad de prensa es el gran baluarte de la libertad civil y religiosa», es uno de los legados más preciosos que nos han dejado. También hemos aprendido, tanto por nuestra propia experiencia como por la de otros países, que las ataduras doradas, impuestas por quien sea o bajo cualquier pretexto, son tan fatales para ella como las cadenas de hierro del despotismo. La prensa empleada por necesidad en el Gobierno nunca debe utilizarse «para exculpar al culpable o encubrir el crimen.» Un examen decente y valiente de los actos del Gobierno no solo debe ser tolerado, sino fomentado.

En otra ocasión he expresado mi opinión extensamente sobre la impropiedad de la interferencia del Ejecutivo en la legislación del Congreso; que el artículo de la Constitución que hace su deber comunicar información y lo autoriza a recomendar medidas no fue diseñado para convertirlo en fuente de legislación, y en particular, que nunca se debe recurrir a él para elaborar planes financieros. Sería muy extraño, en verdad, que la Constitución haya prohibido estrictamente a una rama de la Legislatura intervenir en la creación de tales proyectos de ley y que se considere adecuado permitirlo a un departamento completamente diferente del Gobierno.

Algunos de nuestros mejores principios y máximas políticas provienen de nuestra patria madre. Sin embargo, hay otros que no pueden introducirse en nuestro sistema sin una incongruencia singular y la producción de muchos daños, y considero que este es uno de ellos. No importa en cuál de las cámaras del Parlamento se origine un proyecto de ley ni quién lo introduzca—un ministro o un miembro de la oposición—por una ficción de la ley, o más bien de principio constitucional, se supone que el soberano lo ha preparado de acuerdo con su voluntad y luego lo ha presentado al Parlamento para su asesoramiento y consentimiento.

Ahora bien, aquí sucede justamente lo contrario, no solo en cuanto al principio, sino también a las formas prescritas por la Constitución. El principio ciertamente asigna al único cuerpo constituido por la Constitución (el cuerpo legislativo) el poder de hacer leyes, y las formas incluso indican que la promulgación debe atribuirse a ellos. El Senado, en relación con los proyectos de ley de ingresos, tiene derecho a proponer enmiendas, al igual que el Ejecutivo mediante el poder que se le otorga para devolverlos a la Cámara de Representantes con sus objeciones. También puede proponer enmiendas a las leyes de ingresos vigentes, sugeridas por sus observaciones sobre su funcionamiento defectuoso o perjudicial.

Pero el delicado deber de diseñar esquemas de ingresos debe permanecer donde la Constitución lo ha colocado: con los representantes inmediatos del pueblo. Por razones similares, el modo de administrar el tesoro público debe ser prescrito por ellos, y cuanto más alejado esté del control del Ejecutivo, más saludable será el arreglo y más acorde con el principio republicano.

Relacionado con este tema está el carácter de la moneda. La idea de hacerla exclusivamente metálica, aunque bien intencionada, me parece estar cargada de consecuencias más fatales que cualquier otro esquema que no guarde relación con los derechos personales de los ciudadanos que jamás se haya ideado. Si algún esquema pudiera producir el efecto de detener de inmediato esa mutación de condición por la cual miles de nuestros conciudadanos más indigentes, gracias a su industria y espíritu empresarial, ascienden a la posesión de riqueza, sería ese.

Si hay alguna medida mejor calculada que otra para producir ese estado de cosas tan deplorado por todos los verdaderos republicanos, por el cual los ricos aumentan diariamente sus tesoros y los pobres se hunden más en la penuria, es una moneda exclusivamente metálica. O si hay un proceso mediante el cual el carácter del país, en cuanto a generosidad y nobleza de sentimiento, pueda destruirse por el gran aumento y la tolerancia desmesurada de la usura, es una moneda exclusivamente metálica.

Entre los otros deberes de carácter delicado que el Presidente está llamado a desempeñar se encuentra la supervisión del gobierno de los Territorios de los Estados Unidos. Aquellos que están destinados a convertirse en miembros de nuestra gran familia política son compensados por su rápido progreso de la infancia a la madurez, a pesar de la privación parcial y temporal de sus derechos políticos. Solo en este Distrito se encuentran ciudadanos estadounidenses que, bajo una política establecida, son privados de muchos privilegios políticos importantes sin ninguna esperanza alentadora para el futuro. Su única consolación ante tales privaciones es la misma que la de los guardias exteriores de un campamento: que sus sufrimientos aseguran la tranquilidad y la seguridad en el interior.

¿Hay entre sus compatriotas quienes deseen someterlos a mayores sacrificios o a otras humillaciones que no sean las estrictamente necesarias para garantizar el objetivo por el cual fueron separados de sus conciudadanos? ¿Son sus derechos los únicos que no deben ser garantizados mediante la aplicación de aquellos grandes principios sobre los cuales se fundan todas nuestras Constituciones? Nos dice el más grande de los oradores y estadistas británicos que al comienzo de la Guerra de la Independencia los hombres más necios en Inglaterra hablaban de «sus súbditos americanos.» ¿Hay, en efecto, ciudadanos de algunos de nuestros Estados que hayan soñado con tener súbditos en el Distrito de Columbia?

Esos sueños nunca se harán realidad con mi intervención. El pueblo del Distrito de Columbia no son súbditos del pueblo de los Estados, sino ciudadanos libres de América. Siendo ciudadanos libres cuando se formó la Constitución, ninguna palabra usada en ese documento pudo haber tenido la intención de privarlos de ese carácter. Si existe algo en el gran principio de derechos inalienables, tan enfáticamente insistido en nuestra Declaración de Independencia, ellos no podrían renunciar ni los Estados Unidos aceptar la entrega de sus libertades y convertirse en súbditos—en otras palabras, en esclavos—de sus antiguos conciudadanos.

Si esto es cierto—y difícilmente será negado por quien tenga una idea correcta de sus propios derechos como ciudadano estadounidense—la concesión al Congreso de jurisdicción exclusiva en el Distrito de Columbia solo puede interpretarse, respecto al pueblo de los Estados Unidos en su conjunto, como nada más que permitir al Congreso el poder de control necesario para garantizar el libre y seguro ejercicio de las funciones asignadas al Gobierno General por la Constitución. En todos los demás aspectos, la legislación del Congreso debería adaptarse a su posición y necesidades particulares y ser conforme a sus opiniones deliberadas sobre sus propios intereses.

He hablado de la necesidad de mantener a los respectivos departamentos del Gobierno, así como a todas las demás autoridades de nuestro país, dentro de sus órbitas correspondientes. Esto es difícil en algunos casos, ya que los poderes que reclaman no suelen estar definidos por líneas claras. Sin embargo, aunque las colisiones de este tipo pueden ser dañinas en sus tendencias, aquellas que surgen entre las comunidades que componen una nación para ciertos propósitos son mucho más perjudiciales, pues ninguna nación así puede existir mucho tiempo sin cultivar cuidadosamente esos sentimientos de confianza y afecto que son los vínculos efectivos de unión entre Estados libres y confederados.

Aunque fuerte, el lazo de interés a menudo ha demostrado ser ineficaz. Se ha visto a hombres, cegados por sus pasiones, adoptar medidas para su país en directa oposición a todas las sugerencias de la política. La alternativa, entonces, es destruir o suprimir una mala pasión creando y fomentando una buena, y esto parece ser la piedra angular sobre la cual nuestros arquitectos políticos americanos han edificado la estructura de nuestro Gobierno.

El cemento destinado a unirlo y perpetuar su existencia fue el afectuoso apego entre todos sus miembros. Para asegurar la continuidad de este sentimiento, producido al principio por una comunidad de peligros, sufrimientos e intereses, las ventajas de cada uno fueron puestas al alcance de todos. Ningún bien poseído por ningún miembro de nuestra extensa Confederación, salvo en el gobierno interno, fue negado al ciudadano de otro miembro.

Nuestro pacto federal, conciudadanos, solo puede ser preservado mediante la misma tolerancia. Nuestros ciudadanos deben contentarse con el ejercicio de los poderes que la Constitución les otorga. El intento de los ciudadanos de un Estado de controlar las instituciones internas de otro solo puede resultar en sentimientos de desconfianza y celos, precursores seguros de la desunión, la violencia y la guerra civil, y en la destrucción final de nuestras instituciones libres.

Nuestra Confederación se ilustra perfectamente con los términos y principios que gobiernan una sociedad común. Hay un fondo de poder para ser ejercido bajo la dirección de los consejos conjuntos de los miembros aliados, pero lo que ha sido reservado por los miembros individuales es intocable por el Gobierno común o por los miembros individuales que lo componen. Intentarlo no encuentra apoyo en los principios de nuestra Constitución.

Debe ser nuestro esfuerzo constante y sincero cultivar mutuamente un espíritu de concordia y armonía entre las diversas partes de nuestra Confederación. La experiencia nos ha enseñado abundantemente que la agitación por parte de ciudadanos de una región de la Unión sobre un tema que no ha sido confiado al Gobierno General, sino que está exclusivamente bajo la tutela de las autoridades locales, no produce más que amargura, alienación, discordia y perjuicio a la causa misma que se pretende promover. De todos los grandes intereses que atañen a nuestro país, el de la unión—una unión cordial, confiada y fraternal—es con mucho el más importante, ya que es la única garantía verdadera y segura de todos los demás.

Debido al estado complicado de los negocios y la moneda, algunos Estados pueden enfrentar dificultades en sus asuntos financieros. Por más que lamentemos cualquier imprudencia o exceso en los compromisos que los Estados hayan asumido para sus propios fines, no nos corresponde desacreditar a los gobiernos estatales, ni desalentarlos de hacer esfuerzos adecuados para su propio alivio. Por el contrario, es nuestro deber alentarlos, dentro de los límites de nuestra autoridad constitucional, a aplicar sus mejores recursos y asumir con buena disposición todos los sacrificios necesarios y cargas indispensables para cumplir sus compromisos y mantener su crédito, ya que el carácter y el crédito de los diversos Estados forman parte del carácter y el crédito de todo el país. Los recursos del país son abundantes, la iniciativa y actividad de nuestra gente son proverbiales, y podemos esperar con razón que una legislación sabia y una administración prudente por parte de los gobiernos respectivos, cada uno actuando dentro de su propia esfera, restaurarán la prosperidad anterior.

Por desagradables e incluso peligrosos que puedan ser a veces los conflictos entre las autoridades constituidas o los ciudadanos de nuestro país en relación con las líneas que separan sus respectivas jurisdicciones, los resultados no pueden causar ningún daño vital a nuestras instituciones si se continúa cultivando ese ardiente patriotismo, ese apego devoto a la libertad y ese espíritu de moderación y tolerancia por el cual nuestros compatriotas alguna vez fueron distinguidos. Si esto sigue siendo la pasión dominante de nuestras almas, el sentimiento más débil del entusiasta equivocado será corregido, los sueños utópicos del político intrigante se disiparán y las complejas intrigas del demagogo quedarán inofensivas.

El espíritu de libertad es el bálsamo soberano para cualquier daño que puedan sufrir nuestras instituciones. Por el contrario, ningún cuidado en la construcción de nuestro Gobierno, ninguna división de poderes, ni distribución de controles en sus diversos departamentos, será efectiva para mantenernos como un pueblo libre si este espíritu se deja decaer; y decaerá sin un constante cuidado. Los mejores historiadores coinciden en atribuir la ruina de todas las repúblicas a la negligencia de este deber. Las mismas causas siempre producirán los mismos efectos, y mientras el amor al poder sea una pasión dominante en el corazón humano, y mientras las mentes de los hombres puedan ser manipuladas y sus afectos alterados mediante operaciones sobre sus pasiones y prejuicios, las libertades de un pueblo dependerán de su constante atención a su preservación.

El peligro para todos los gobiernos libres bien establecidos proviene de la renuencia del pueblo a creer en su existencia o de la influencia de hombres astutos que desvían su atención de la amenaza real hacia una fuente de la que nunca provendrá. Este es el viejo truco de quienes buscan usurpar el gobierno de su país. En nombre de la democracia, advierten al pueblo sobre la influencia de la riqueza y el peligro de la aristocracia. La historia, antigua y moderna, está llena de tales ejemplos. César se convirtió en el amo del pueblo romano y del senado bajo el pretexto de defender los derechos democráticos del primero contra la aristocracia del segundo; Cromwell, como protector de las libertades del pueblo, se convirtió en dictador de Inglaterra; y Bolívar se apoderó de un poder ilimitado con el título de libertador de su país.

Por el contrario, no hay ningún registro histórico de una república extensa y bien establecida que haya sido transformada en una aristocracia. La tendencia de todos estos gobiernos en su decadencia es hacia la monarquía, y el principio antagonista de la libertad allí es el espíritu de facción, un espíritu que asume el carácter de libertad y, en tiempos de gran excitación, se presenta al pueblo como el verdadero espíritu de libertad. Es en períodos como este cuando el pueblo debe estar más atento a aquellos en quienes ha confiado el poder.

El verdadero espíritu de libertad, aunque devoto, perseverante, valiente e intransigente en principio, una vez asegurado, es moderado y tolerante y escrupuloso respecto a los medios que emplea; mientras que el espíritu de partido, que pretende ser el de la libertad, es duro, vengativo e intolerante, y completamente imprudente respecto al carácter de los aliados que utiliza para su causa. Cuando el verdadero espíritu de libertad anima al pueblo a un examen exhaustivo de sus asuntos, elimina cualquier deformidad que haya surgido en los departamentos del gobierno y restaura el sistema a su salud y belleza original.

En cuanto a nuestras relaciones exteriores, mi intención es utilizar todos los medios a mi alcance para preservar la amistad existente con todas las naciones extranjeras. Aunque no estoy bien informado sobre el estado de las negociaciones pendientes, veo en el carácter personal de los soberanos, así como en los intereses mutuos de nuestro país y los gobiernos con los que mantenemos relaciones más íntimas, una garantía de que la armonía, tan importante para sus súbditos como para nuestros ciudadanos, no se verá interrumpida por ninguna pretensión incompatible con nuestro honor.

En nuestras relaciones con nuestros vecinos aborígenes, se observarán estrictamente la misma generosidad y justicia que marcaron el curso seguido por dos de mis ilustres predecesores cuando actué bajo sus órdenes como superintendente y comisionado. No puedo concebir un espectáculo más sublime, ni uno más propicio para un Creador imparcial y común, que una adhesión estricta a los principios de justicia por parte de una nación poderosa en sus tratos con un pueblo más débil y no civilizado, a quienes las circunstancias han colocado bajo su control.

Antes de concluir, conciudadanos, debo decirles algo sobre los partidos que existen actualmente en nuestro país. Me parece completamente claro que el interés de nuestra nación exige que la violencia del espíritu que hoy gobierna a esos partidos debe ser mitigada en gran medida, si no extinguida por completo, o se producirán consecuencias que resultan aterradoras de imaginar.

Si en una república los partidos son necesarios para garantizar un grado de vigilancia suficiente para mantener a los funcionarios públicos dentro de los límites de la ley y el deber, ahí termina su utilidad. Más allá de ese punto, se vuelven destructivos para la virtud pública, generan un espíritu antagónico a la libertad y, eventualmente, se convierten en su inevitable vencedor. Tenemos ejemplos de repúblicas donde el amor por el país y la libertad fueron en su momento las pasiones dominantes de toda la ciudadanía y, sin embargo, aunque conservaron el nombre y las formas de un gobierno libre, no quedó rastro alguno de esas cualidades en el corazón de ninguno de sus ciudadanos.

Fue una hermosa observación de un distinguido escritor inglés que «en el Senado romano Octavio tenía un partido y Antonio otro, pero la República no tenía ninguno». Y aun así, el Senado continuó reuniéndose en el templo de la libertad para hablar de la sacralidad y la belleza de la República y contemplar las estatuas del viejo Bruto y de los Curcios y Decios, y el pueblo se reunía en el foro, no como en los días de Camilo y los Escipiones para emitir libremente su voto por los magistrados anuales o para pronunciarse sobre los actos del Senado, sino para recibir de manos de los líderes de los respectivos partidos su parte del botín y aclamar a uno u otro, según quienes en Galia, Egipto o Asia Menor ofrecieran la mayor recompensa. El espíritu de la libertad había huido y, evitando las moradas de los hombres civilizados, había buscado refugio en los parajes salvajes de Escitia o Escandinavia; y del mismo modo, bajo la acción de las mismas causas e influencias, huirá de nuestro Capitolio y nuestros foros.

Una calamidad tan terrible, no solo para nuestro país, sino para el mundo, debe ser rechazada por todo patriota, y toda tendencia a un estado de cosas que pudiera producirla debe ser detenida de inmediato. Tal tendencia ha existido y sigue existiendo. Siempre he sido amigo de mis compatriotas, nunca su adulador, y por ello me veo en la obligación de decirles desde este alto cargo al que su favor me ha elevado que en nuestra nación existe un espíritu hostil a sus mejores intereses, hostil a la libertad misma. Es un espíritu de visión limitada, egoísta en sus propósitos. Busca la engrandecimiento de unos pocos, incluso a costa de la destrucción de los intereses del conjunto.

El remedio completo está en manos del pueblo. Sin embargo, algo puede lograrse con los medios que me han confiado. Lo que necesitamos es unión, no la unión de un partido por el bien de ese partido, sino la unión de todo el país por el bien de todo el país, para la defensa de sus intereses y su honor contra la agresión extranjera, para la defensa de aquellos principios por los cuales nuestros antepasados lucharon tan gloriosamente. En la medida en que dependa de mí, se logrará. Todo el poder de influencia que poseo será utilizado para evitar, al menos, la formación de un partido del Ejecutivo en los salones del cuerpo legislativo. No deseo el apoyo de ningún miembro de dicho cuerpo a ninguna medida mía que no satisfaga su propio juicio y sentido del deber hacia aquellos de quienes ha recibido su mandato, ni busco otra confianza anticipada por parte del pueblo que aquella que pidió el señor Jefferson: «dar firmeza y efectividad a la administración legal de sus asuntos».

Considero esta ocasión lo suficientemente importante y solemne como para justificar que exprese a mis conciudadanos mi profunda reverencia por la religión cristiana y mi firme convicción de que la moral sólida, la libertad religiosa y un justo sentido de la responsabilidad religiosa están esencialmente vinculados a toda felicidad verdadera y duradera. Y a ese Ser supremo que nos ha bendecido con los dones de la libertad civil y religiosa, que protegió y prosperó los esfuerzos de nuestros padres y que hasta ahora nos ha conservado instituciones muy superiores en excelencia a las de cualquier otro pueblo, unámonos para encomendar fervientemente todos los intereses de nuestra amada patria por toda la eternidad.

Conciudadanos, habiendo asumido plenamente el alto cargo al que la parcialidad de mis compatriotas me ha llamado, ahora me despido afectuosamente de ustedes. Llevarán consigo a sus hogares el recuerdo de la promesa que hoy les he hecho de desempeñar todos los elevados deberes de mi posición con la mayor capacidad posible, y asumiré su cumplimiento con plena confianza en el apoyo de un pueblo justo y generoso.

Deja una respuesta